湾岸戦争 6カ月要した「錦の御旗」

詳解 集団的自衛権 安保法制案の合憲性(9)

日本大学名誉教授 小林宏晨

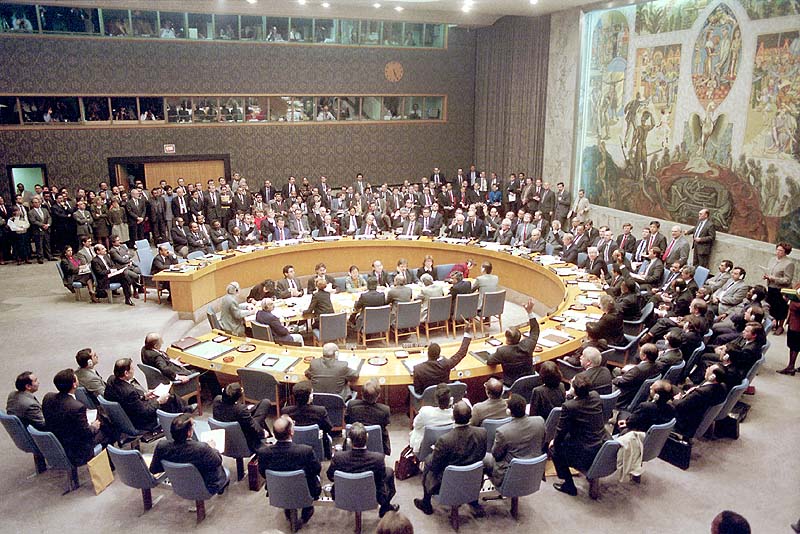

1990年8月2日、イラク軍による対クウェート侵略戦争が開始された数時間後に国連安保理事会は第1回目の660号決議を行った。そこで安保理は、イラクの進入による国際の平和と安全の破壊の存在を確認し、国連憲章第39条(安保理の任務)と第40条(暫定措置)に従った行動を指摘し、かつイラク軍の即時無条件撤退を要求した。

その後安保理は決議を積み重ね、同年11月29日、イラクが前記諸決議を91年1月15日までに完全に履行しない場合に、クウェート(亡命)政府と協力する全ての加盟国に第660号決議とこれに続く全ての諸決議を有効化し、執行し、かつこの領域における国際平和と安全を回復するために必要なあらゆる手段を投入する権限を与える―などとした12回目の第678号決議を公表した。

安保理決議の法的評価としては、第1に、第678号安保理決議は、イラクに対する期限を付した「最後通牒」と見なされるとともに、クウェートを支援する加盟諸国に、対イラク武力行使の権限を付与している。つまり「必要なあらゆる手段」には、当然「武力攻撃手段」も含まれる。しかも単に「クウェートの軍事的解放」に留まらず、バグダッドを含むイラク全土の占領も法的に可能であった。

第2に、対イラク反撃同盟軍は、国連の集団安全保障を担保する国連軍ではなく、集団的自衛権の適用下に武力反撃の権限を付与あるいは正当化された国連加盟諸国の連合軍といえる。

第3に、個別的もしくは集団的自衛の固有の権利(自然権)に基づいて武力反撃を行う国家は、その行動を安保理に報告し、安保理がこれについて事後に調査を開始する。しかし、湾岸戦争では、米国主導の軍事同盟諸国が事前に、武力攻撃の犯罪国に対する集団的自衛権を行使するための青信号の獲得を求め、これを獲得した。

第4に、第660号安保理決議で、イラクの武力攻撃によって、国際の平和と安全が破壊されたとの確認のみで、既に集団的自衛権に基づく対イラク武力反撃が可能になった。

第5に、湾岸戦争における同盟軍の作戦遂行は、国連集団安全保障体制というよりは、むしろ集団的自衛権遂行の表明であった。朝鮮戦争もこれに類似する。

第6に、湾岸戦争では、自衛権適用の3要件のうち、必要性と比例適合性は満たされ、残るは即時性の要件だった。イラクの軍事攻撃が開始された後約6カ月にわたり同盟諸国の武力反撃が開始されなかったが、これは反撃側の事情による。つまり反撃側は、十分な軍事的準備を整え、さらに国連安保理から集団的自衛権に基づく武力反撃のための「錦の御旗」を得るため6カ月を費やしたのだ。

結論として、湾岸戦争も朝鮮戦争も、国連集団安全保障とは異なる集団的自衛権行使の典型的形態とみなされる。