総務省 海外子女教育で実態調査

人数増加に追い付かぬ在外教育施設

日系企業の海外進出に拍車がかかる中、海外で生活する義務教育段階(小・中学校)の日本人児童生徒(以下、海外子女)の数が増加している。総務省はグローバル人材育成に役立てるため、海外子女・帰国子女に対する教育の実態調査を行い、このほどその結果を報告書にまとめるとともに必要な改善措置を勧告した。海外子女教育に絞って検討してみた。(武田滋樹)

対処療法に留まる勧告

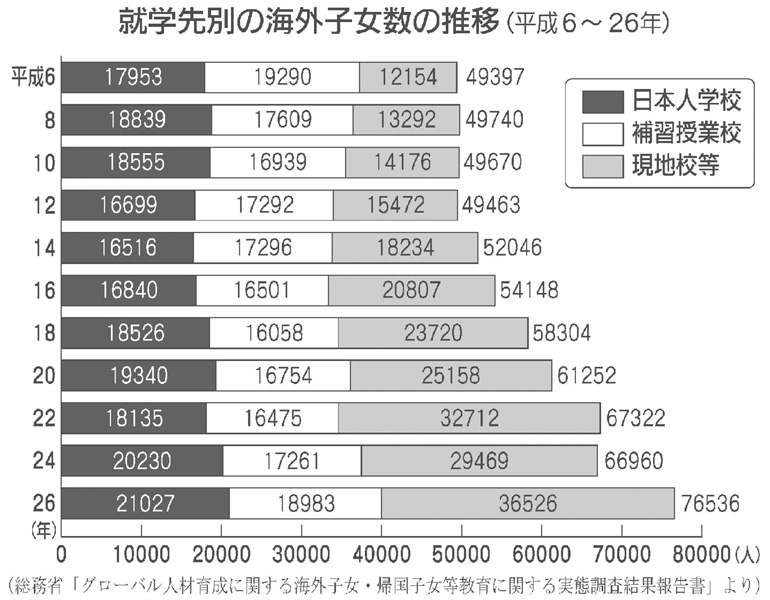

報告書によると、平成26年10月1日時点で海外の日系企業の総数(拠点数)は、アジアを中心に6万8573拠点で17年(3万5134拠点)の約2倍に増加。それに伴い、海外子女の数も5万5566人から7万6536人と約1・4倍、2万人以上増加した。

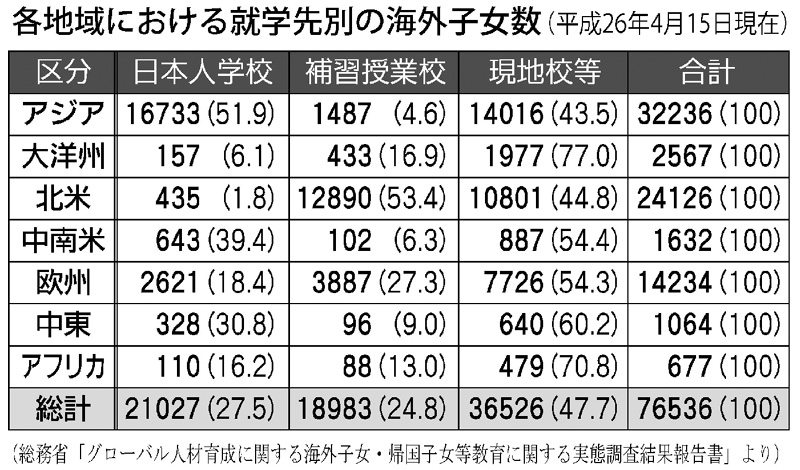

地域別でみると、アジア地域が3万2236人(42・1%)で最も多い。次いで、17年まで海外子女が最も多かった北米地域2万4126人(31・5%)、さらに欧州地域1万4234人(18・6%)の順となっている。

現在、海外子女のために日本政府が援助を行う在外教育施設は大別すると、国内と同等の教育を行う全日制教育施設と、現地の公立学校や外国人も入学可能なインターナショナルスクールに通う子女に土曜日や放課後を利用して国語や数理社などを国内教科書に従って日本語で教える補習授業校の2種類がある。

前者は現地の日本人会などが主体となって設立された日本人学校と国内の学校法人等が設立した私立在外教育施設に分かれるが、私立の施設は26年4月現在、北米、欧州、アジアに8校(25年現在、政府援助は2校)のみ。日本人学校は26年3月現在、世界50カ国・地域に88校93施設があって、2万1027人が就学している。

だが、地域別の就学者数をみると、アジアが1万6733人で8割近くを占めており、その他の地域に日本人学校就学者が5割を超える地域はない。特に、英語圏である北米の就学者は435人(域内子女の1・8%)、大洋州も域内子女2567人のうち157人(同6・1%)にすぎない。

一方、補習授業校も現地の日本人会などが設立・運営主体となっており、世界54カ国・地域に203校(26年3月現在)存在。全体で1万8983人が就学しているが、アジアは1487人(域内子女の4・6%)にすぎない。北米が1万2890人(同53・4%)と一番多く、次いで、欧州3887人(同27・3%)、大洋州433人(同16・9%)となっている。

どうしてこのような偏りが生まれるのか。報告書にはこれに関する分析はないが、高校や大学入試という、子女の進路問題との関わりだろう。つまり、高校入試や大学入試で英語を自由自在に操れるということは大きく有利になるが、その他の言語(現地語)はそれほどでもない。大学入試の場合は、センター試験ではドイツ語、フランス語、中国語、韓国語も有利になるが、外語大などを除いて二次試験では英語が中心になるため、その利点は限定的。また、高校入試になると、帰国子女を受け入れる学校も試験は日本語か英語で行われる。

このような現実があるため、英語圏の北米や大洋州では現地校などに子女を通わすのが普通であり、日本人学校は最初からあまり需要がない。それに反し、アジア諸国は現地語が日本での進学にあまり利点とならないため、修了者に高校・大学入試資格が認められる日本人学校が必要になる。日本人学校は昭和31(1956)年、タイのバンコクで初めて設立されたが、補習授業校は33年、米国のワシントンで初めて設立されたことがこの辺りの事情を端的に示している。

ただ、在外教育施設は日本人会などが設立・運営主体なので、政府から教科書の無償給与をはじめ学校認定・教員派遣(日本人学校)、公社借料・講師謝金援助(補習授業校)などの支援を受けていても、施設や教員の確保・拡充が難しく、日本の義務教育に触れないまま現地校に通う海外子女が増えている。アジアでは過去20年間に子女数は約2・6倍になり約87%だった日本人学校就学者が約52%(補習校就学者を含め約57%)に激減。また、北米でも子女数は20年前の1・2倍程度だが、補習校就学者は逆に1582人減少し就学率も約74%から約53%(日本人学校を含め約55%)に落ち込んだ。

総務省はこのような現状を打開するため、①補習校の要件を満たす非承認施設の承認、予算を伴わない支援の拡大②日本人学校への派遣教員確保(都道府県教育委員会等への推薦増加要請、シニア派遣教員制度の拡充)③教育ICTの活用―などを勧告しているが、抜本的な整備方針や予算措置を欠いており、最初から対処療法にとどまっている。