学びは「遊び」の中に存在

横浜市「ゆうゆうのもり幼保園」の渡辺園長

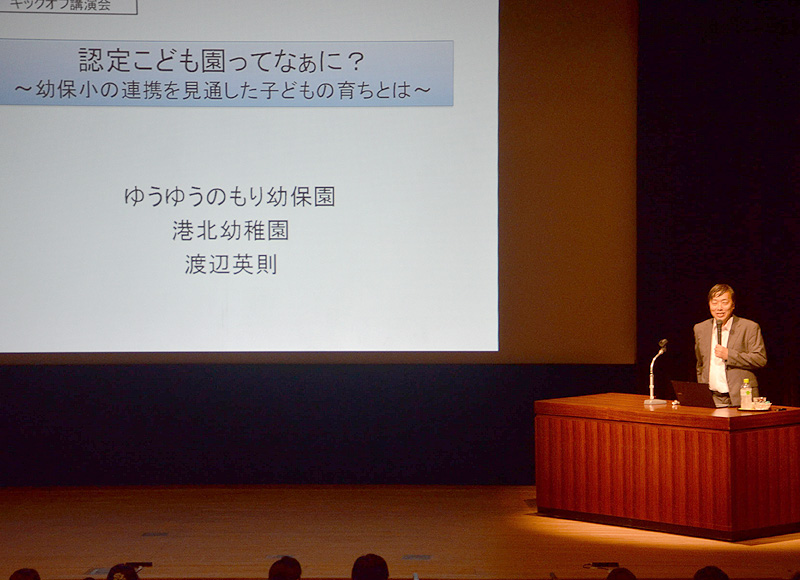

那覇市は来年度から市立幼稚園の認定こども園への移行を進める那覇市はこのほど、「那覇市認定こども園キックオフ講演会」を開いた。待機児童対策で早くからこども園整備をしている横浜市から幼保連携型「認定こども園ゆうゆうのもり幼保園」の渡辺英則園長が基調講演を行い、幼保連携型の同園の取り組みや課題、子供の教育法について話した。(那覇支局・豊田 剛)

那覇市が認定こども園移行で講演会、幼保の連携になお課題

那覇市の今年度の待機児童は2千人を超える。人口比率では全国の自治体で最も多い。市は3月末に「那覇市子ども・子育て支援事業計画」を定め、2018年度当初までに潜在的な待機児童数とほぼ同数の保育定員を増やす方針を決めた。

5歳児のみ、または4、5歳児を受け入れる幼稚園を、3~5歳児を受け入れる認定こども園に移行することで待機児童の解消を見込む。

来年度に、市立幼稚園を市直営型こども園2園程度に、また公設民営型こども園2園程度に移行させる。方針案は、19年度には市内36幼稚園の全てを認定こども園に移行し、最終的にはほぼ半数を公設民営型とする。認定こども園を行政主導で普及させる試みは那覇市が初めて。

講演会では、横浜市の幼保連携型「認定こども園ゆうゆうのもり幼保園」の渡辺英則園長がこども園のあるべき姿について語った。

政府が進める「子ども・子育て支援法」など子育て関連3法により、認定こども園制度が改善された。社会保障の中に子育てが入ることになり、子育て支援が充実する。那覇市の場合、「5年間で待機児童はほとんどいなくなる」と試算している。渡辺氏は、「今後、少子化で幼稚園と保育園の区別をする必要はなくなる」と指摘する。

保育環境について渡辺氏は、「子供の面倒を見ればいい」「小学校の先取り教育をすればいい」という考えが蔓延(まんえん)している上、遊びの重要性が理解されず庭園を活用していない園が多いという。

さらに最近、危険との理由で公園からブランコやジャングルジムが姿を消しつつあり、子供たちが自由に遊べる公園や空き地も不足している傾向を指摘。その上で、「『危ないから駄目』では子供は育たない。遊ばせることで状況判断する能力を育てることが大切だ」と説いた。

渡辺氏は、乳幼児期への投資は最も効果的だとし、2000年にノーベル経済学賞を受賞したジェームス・ヘックマン氏の幼少期の子育てに関する見解を紹介した。

「乳幼児期の保育が40歳時の経済状態、幸福を分ける」とし、特に恵まれない環境にある子にとって、乳幼児期の保育は重要になるとの見方を示した。また、数や文字を教えるという従来的な「認知」の学習以上に思いやりややる気、協調につながる「非認知」能力を促すことが生涯発達に重要だと強調した。

「学びは多くの『遊び』の中に存在する。今後は小学校でも自ら考える力が求められてくるため、自分が納得するまで考える学びの機会を、小学校までにどれだけ経験できるかが問われる」

こう述べた渡辺氏は自由な遊びを通しての学びの環境を与えることの重要さを強調した。一方で、幼稚園側と保育園側の連携不足、行事参加など父母間の温度差といった問題点も指摘した。

講演に先立ち、城間市長が「公立幼稚園について幼稚園と保育所の機能と長所を併せ持つ認定こども園への移行を推進していきます。移行時には、給食の提供、土曜保育並びに4月1日受入の実施、4、5歳児の30人学級などを実現していきます」と、キックオフ宣言した。ただ、新制度導入に伴う予算確保、ならびに、どれだけ待機児童を削減できるかどうかは未知数。参加した父母らは期待半分、不安半分といった様子だった。

<認定こども園>

教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方を併せ持つ施設。就学前の子供に幼児教育・保育を提供する機能、地域における子育て支援を行う機能を備える。内閣府が管轄する。共働きまたは一人親世帯が優先されるため、誰でも利用できる状態にない現状がある。