情報通信で人口減少離島を創生 沖縄県主催でICTシンポジウム

教育・医療の実証事業を報告

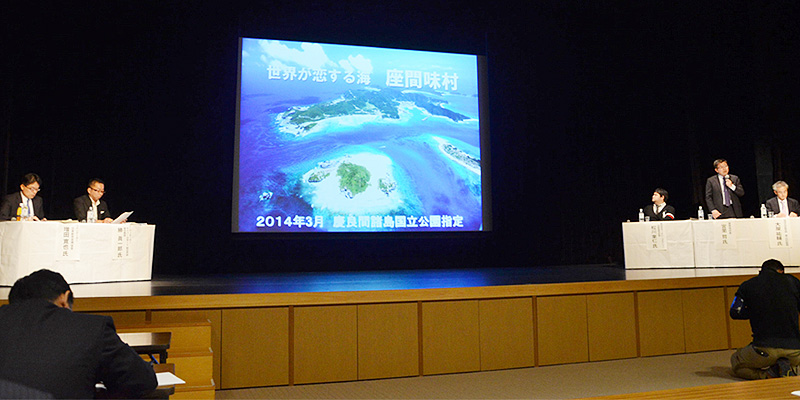

国会では今、「地方創生」の議論が活発に行われているが、人口減少問題を抱える地方の状況は深刻だ。こうした中、多くの有人離島をかかえる沖縄県で6日、情報通信技術(ICT)を通じた離島振興の実証事業を検証する「沖縄離島ICTシンポジウム」(沖縄県主催)が那覇市で開かれた。同実証事業は今年度から始まったもので、教育および医療分野の実証事業の成果と今後の課題が発表された。(那覇支局・豊田 剛)

増田・日本創成会議座長、沖縄は唯一「人口増加計画」が可能

「沖縄の離島は国家的利益に重要な役割を担っている。離島の発展なくして国家の発展はない」

県企画部の担当者はシンポジウムに参加するにあたり、離島創生の重要性を語った。

沖縄県の沖縄本島以外の離島地域は、本土や沖縄本島に対して「遠隔性」「散在性」「狭小性」などの不利な条件があることから、少子高齢化や人口流出などの課題が山積。公平な教育機会の確保、健康福祉セーフティネットの充実、産業振興が求められている。その手段としてICTに注目が集まっている。

県内シンクタンクの海邦総研が昨年、沖縄の離島地域で実施したアンケートによると、ICT利活用が望まれる分野では、医療福祉が55・1%で、教育・人材が41・8%で続いた。

離島地域でICTの利活用促進を図るために、利活用調査の結果や検討委員会の提言を踏まえ、平成26年度から離島地域におけるICT実証事業が始まった。

シンポジウムでは、「離島学力向上支援」、「高齢者の見守り・健康管理」の両事業の報告が行われた。

学力向上では、オンライン双方向授業を行う東大NETアカデミーを運営する松川來仁氏(フィオレ・コネクション代表)が登壇。現役東大生がテレビ会議システムを使って渡嘉敷島、座間味島、波照間島の3島の小中学生を対象に授業を行う様子を紹介した。実際の授業のように、教師と児童・生徒がコミュニケーションできる仕組みだ。

小さな離島には学習塾がなく、人口過疎による複式学級の実施を余儀なくされるなど、沖縄本島と比較して不利な学習環境にある。このため、今年度から算数・数学と英語の放課後授業が行われている。「人口が少ない3島で一斉授業を行うことは予算面で有利で、かつ、子供たちに競争心が芽生える」と松川氏は評価した。

健康管理では、一般社団法人おきなわ長寿復興・イノベーション研究所が医療メーカーとタイアップして、人口の少ない離島(伊是名島、伊平屋島、多良間島、与那国島、慶良間諸島)の高齢者を対象に実施。心血管循環疾患が専門の琉球大学大学院の大屋祐輔教授が事業報告した。

「離島は自己完結的な医療が必要で、高齢者・独居老人の比率が高い」という特異性から、生活習慣病などの予防のための定期的な健康チェックが必要と判断、高齢者に家庭用血圧計を配布した。ICTの活用によって健康指標のモニタリングをすることで、離島高齢者の健康意識改善、病気の早期発見、健康上の不安軽減を図るのが狙いだ。

大屋教授は「離島の医療・保健スタッフが住民に働きかけることで定期的な血圧測定が可能になっている」と説明した。

教育、医療の両実証事業に参加している座間味村の宮里哲村長は、「離島は塾だけでなく高校がないため、中学卒業と同時に島を離れるという課題がある」とした上で、「高速ブロードバンド接続が可能になったことでICT授業の恩恵を受けることができた」と報告した。

日本創成会議座長の増田寛也元総務相は基調講演で、「人口の東京一極集中化と人口減少で日本の地方が消滅の危機にある中で、人口の自然増加と社会増加が望める沖縄県は唯一『人口増加計画』を作れる」との見解を示した。その一方で、離島のほとんどで過疎化が進む現状に懸念を示した。

増田座長は、「ICT活用で産業や雇用を生み出すことができれば、定住・移住の促進につながる」と指摘するとともに、「農林水産や観光リゾート、ITの分野で新たな産業を創出する可能性がある」と期待した。

実証事業については、「教育、医療のどちらにおいても定期的に対面することで信頼関係が生まれる」とし、「離島ごとにICTのコーディネーターが必要」との考えを示した。