ベトナム人有識者ら 「強い日本であれ」とエール

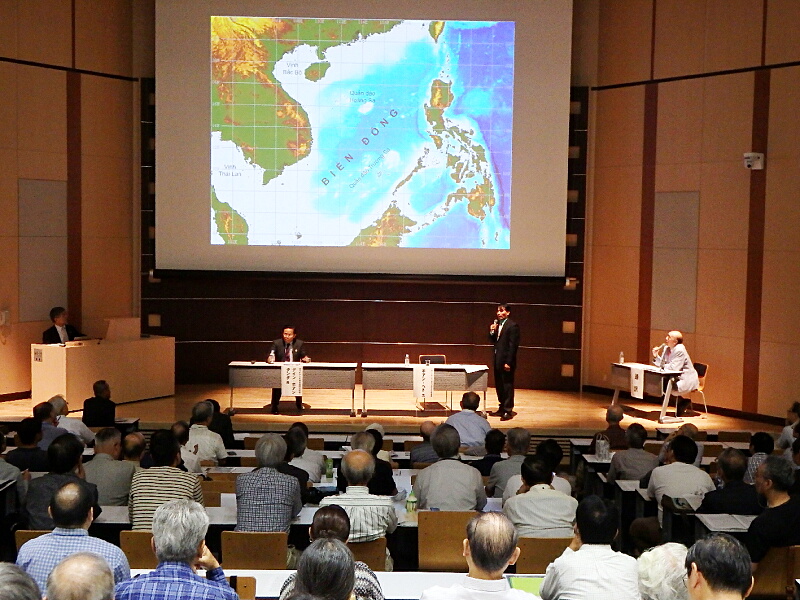

西沙諸島をめぐる領有権や石油探索リグ建設問題などで中国の力による脅威を受けているベトナムから、日米などを後ろ盾に国際法にのっとった海洋の新秩序を求める声が上がった。元ベトナム外務省顧問局局長のディン・ホアン・タング氏は先日、都内で開かれた南シナ海シンポジウムで日本の積極的平和外交や新安保法制を評価した上で「日本は強い国家であってほしい。地域の平和と安定に積極的な貢献を果たしてほしい」と述べた。(池永達夫、写真も)

「力の空白」誕生を懸念

都内で南シナ海シンポ

タング氏がもろ手を挙げ賛同のみならず敬意を表明したのは、昨年5月に発せられた安倍首相のシャングリラ宣言だった。

「同宣言で安倍首相は、力による脅しで南シナ海の現状を変更することを日本は許さないと世界に言明した」とタング氏は評価した。

米国を含むアジア太平洋地域三十数カ国の国防大臣が集結するアジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)は毎年、5月にシンガポールのシャングリラホテルで行われるが、安保問題に関するアジアのダボス会議とも評されるほど、同会議は発信力がある。

同会議に安倍首相は昨年、首相として初めて参加しヘーゲル米国防長官や中国人民解放軍副参謀長らを前に語ったのが「南シナ海や東シナ海で中国が取る覇権行動に対し、国際社会が共同で対処する」方針であり、強調したのが「力や威圧に頼らない法の支配」だった。

南シナ海の領土問題で中国はこれまで関係国との2国間の個別交渉という土俵にこだわり続け、東南アジア諸国連合(ASEAN)などが十数年議論してきた「自由航行を保障するための行動規範策定問題」などに対しては、議論の先延ばしを図ってきた経緯がある。

さらにタング氏は「日本は強い国家であってほしい。地域の平和と安定に積極的な貢献を果たしてほしい」と述べた上で「自衛隊が手を縛られたままであることを恐れる。束縛された自衛隊でどうアジアを支援できるのか」と強調した。

タング氏らベトナム人有識者が恐れているのは、「力の空白」の誕生だ。

これまで南シナ海の悲劇は、力のバランスが崩れ、中国がそこに乗じる格好で発生している。ベトナムの西沙諸島が中国人民解放軍に取られたのは、1973年のパリ協定でベトナムから米軍撤退が決まった翌年のことだった。さらに91年、米軍はクラーク空軍基地から撤収を始め、92年にスービック海軍基地からも撤収、フィリピンにおける米国の軍事的な影響は著しく減少した。その力の空白を見計らったかのように中国は、94年には南沙諸島を実効支配している。

タング氏が懸念するのも、こうした力の空白こそが武力侵攻を招く歴史的事実だ。だからこそ「強い日本」であってほしい、「手を縛られた自衛隊であってはならない」と強く求めているし、積極的平和外交路線も集団的自衛権容認を含む新安保法制も歓迎というわけだ。

タング氏は、中国人民解放軍が88年3月14日、南沙諸島のジョンソン南礁(ベトナム名ガクマ礁)に侵攻し、ベトナム海兵隊員64人が犠牲になった事件を語った。

この時、中国海軍の駆逐艦は、浅瀬に立って岩礁で国旗を掲げるベトナム海兵隊員や輸送船に対し警告射撃や威嚇射撃もないまま、主砲および対空機関砲で集中射撃を浴びせた。浅瀬に向かって口径の大きい対空機関砲で撃てば水面での跳弾、水面下での水平弾道とともに甚大な被害を与えるのは自明だった。それは虐殺にも似た残酷な海軍オペレーションだった。結局、この中国軍侵攻で犠牲になった64人のベトナム海兵隊員のうち、見つかった遺体は4体のみであとは不明なままだ。

外務省顧問局局長時代、外交の舵(かじ)を米越関係強化に動かせた牽引(けんいん)者であったタング氏は「ベトナムが米国や日本との関係強化に動こうとしているのは、力のバランスを取る綱渡り外交ではなく、中国と本当に縁を切りたいと思っているからだ」ときっぱり語った。