新星爆発でリチウム生成、すばる望遠鏡で観測

山形市のアマチュア天文家板垣公一さんの発見が成果

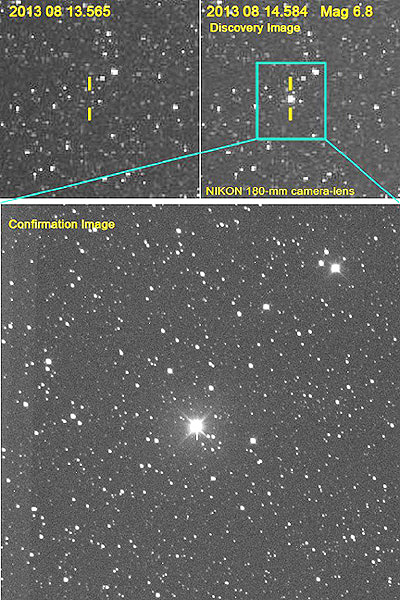

アマチュア天文家板垣公一さんが2013年8月14日に発見したいるか座の新星爆発(写真上右の縦棒線の真ん中と下の拡大写真)。すばる望遠鏡の観測でリチウム生成の証拠が捉えられた(山形市の板垣公一さん提供)

いるか座の方向に約1万4000光年離れた所で起きた新星爆発をすばる望遠鏡で観測し、水素とヘリウムに続いて3番目に軽い元素であるリチウムが生成された証拠を捉えたと、国立天文台や大阪教育大、名古屋大、京都産業大の研究チームが19日付の英科学誌ネイチャーに発表した。

宇宙誕生直後の元素は主に水素とヘリウムしかなく、その後形成された星々の世代交代を通じて、重いさまざまな元素ができたと考えられている。リチウムができる多様な過程の一つとして、新星爆発で生じたベリリウムの放射性同位体がリチウムに変わる現象が想定されてきたが、初めて直接捉えたという。

この新星爆発は、山形市のアマチュア天文家板垣公一さん(67)が2013年8月14日に発見した。すばる望遠鏡で同年9月下旬からタイミング良く観測できたことが成果につながった。板垣さんは「ちょっと明るいな、と気付いた。(新星や超新星を)見つけて楽しんでいるだけだが、研究により学問的な発見になってうれしい」と話している。

新星爆発は近接する連星で起きる。恒星が年老いて水素を使い果たし、小さくつぶれた白色矮星(わいせい)に、ペアの星から水素ガスが大量に降り注ぐと、核融合が一気に起きて爆発し、急に明るく輝く。