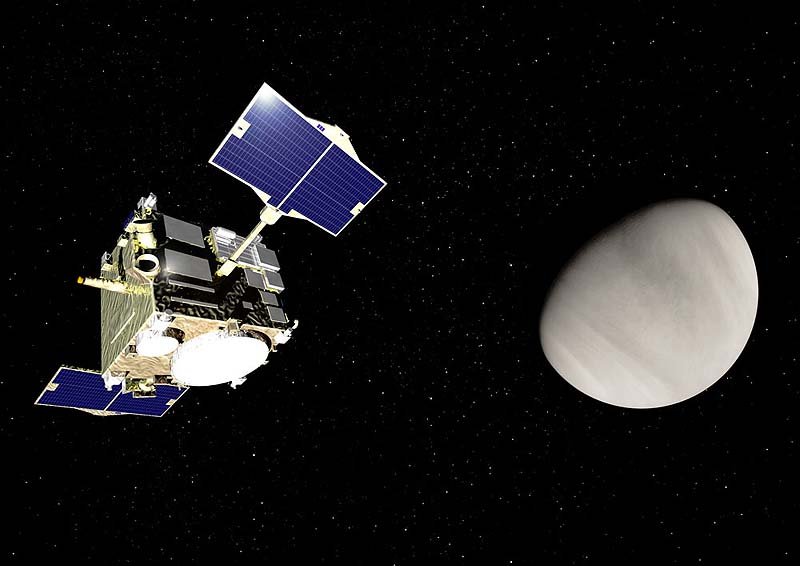

金星探査機「あかつき」 5年越し、「双子星」大気の謎解明へ

主エンジンの故障、破損による2010年12月7日の軌道投入失敗から、丸5年。今度は姿勢制御用の小型エンジンを使って、見事に雪辱を晴らし、金星周回軌道への投入に成功した「あかつき」。

今回の成功は、日本が地球以外の惑星で周回軌道投入に成功した初めての例でもある。

これでやっと、本来の目的に向けた任務に取りかかる。5年越しとなった金星観測に向けた準備だ。

観測機器に危惧された故障もなく、既に機能確認済みの三つの観測機器(紫外イメージャー、中間赤外カメラ、1μmカメラ)からは撮影画像が届いている。これまでのところ、あかつきの状態は正常とのこと。

今後は残る三つの観測機器(2μmカメラ、雷・大気光カメラ、超高安定発振器)の機能を確認し、約3カ月をかけて初期観測を実施するとともに、軌道制御運用を行って徐々に金星を9日間程度で周回する楕円軌道へと移行。本格的な観測は来2016年4月ごろからになるという。

あかつきの観測目的は、金星の大気の謎の解明だ。金星はその大きさや太陽からの距離が地球に近く、太陽系の創生期に地球と似た姿で誕生した惑星であると考えられ、「地球の双子星」とも言われる。

だが、現在の金星の姿は高温の二酸化炭素の大気に包まれ、硫酸の雲が浮ぶ、地球とは全く異なる環境になっている。大気の上空では秒速100㍍にも達する「スーパーローテーション」と呼ばれる暴風が吹き荒れている。自転速度の60倍にも及ぶ風速が発生する原因は、現在の地球の気象学では説明がつかず、金星最大の謎とされているのだ。

あかつきは波長の異なる六つのカメラを使い、例えば、高速の気流に流される雲や微量ガスの変動を3次元・連続的に撮影して動画として可視化、また、地表面のモニターを行う。

そうすることで、金星大気の地表から高層までを立体的に観測し、大気が上下、南北にどう循環しているのかなど、その構造を明らかにする。また、金星全球を隙間なくおおう雲はどう作られるのかなどのメカニズムも解明する。

さらに、これまで確証のつかめなかった金星での雷の放電現象や、火山活動の有無なども調査する。

こうした金星大気の謎が分かってくれば、地球が金星と違って水と生命のあふれる星となった理由や気候変動を理解する手掛かりが得られ、さらに地球環境を深く理解することにもつながる。

プロジェクトマネージャーの中村正人JAXA(宇宙航空研究開発機構)教授は会見で、「意外と頑丈だったね」と、5年越しの軌道投入に成功したあかつきについて労わるように語ったが、設計寿命の4年半を既に過ぎているため、性能の劣化などの不安は拭い切れない。

これからが本番の金星の本格観測に向け、“老体”を気遣いながら、果敢に金星の謎に迫っていって欲しいものだ。