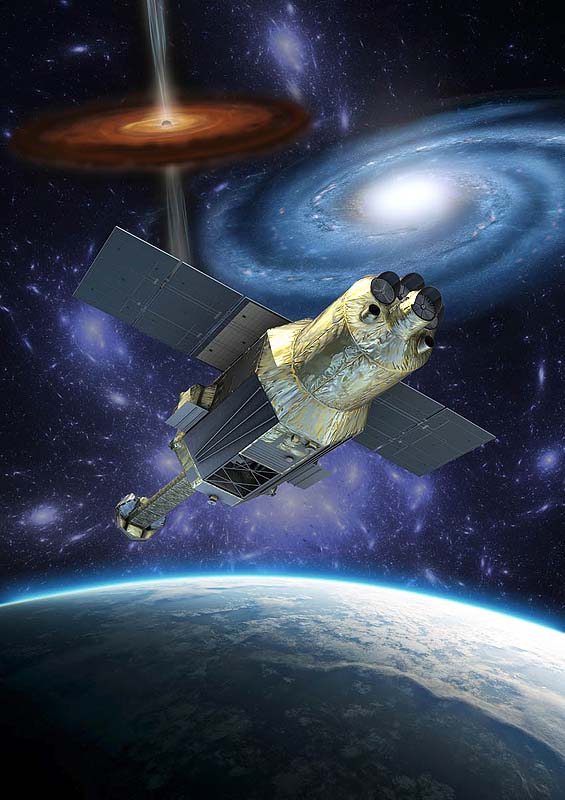

新世代のX線天文衛星「アストロH」 “熱い宇宙”の成り立ちに迫る

新世代のX線天文衛星「アストロH」が来年2月12日に、鹿児島県・種子島宇宙センターからH2Aロケット30号機で打ち上げられる。アストロHは、2005年に打ち上げられたX線天文衛星「すざく(朱雀)」の後継機で、感度を約100倍に高め、銀河の中心にある巨大ブラックホールや、銀河が集まった銀河団の形成過程の解明を目指す。X線を通して、可視光では見えない“熱い宇宙”成り立ちの謎に挑戦する。

(床井明男、写真は宇宙航空研究開発機構=JAXA=提供)

感度「すざく」の約100倍

来年2月12日打ち上げへ

宇宙は冷たく静穏に見えるが、X線を用いると、爆発や衝突、突発現象など激動に満ちた“熱い宇宙”の姿が見えて来る。

こうしたX線での宇宙観測を飛躍的に進めるべく、日本がNASA(米航空宇宙局)や世界各国の協力を得て開発した新世代のX線天文衛星がアストロHだ。

アストロHは、ブラックホールや超新星残骸、銀河団などX線やガンマ線で観測される高温、高エネルギーの天体の研究を通じて、宇宙の構造とその進化の解明を行う。

X線やガンマ線は地球の大気に吸収されてしまい、地上に到達することができないため、宇宙で観測する必要があるのだ。アストロHは高度約575㌔で地球を約96分で周回する円軌道を移動する。

質量は2・7㌧。大規模な国際協力で開発された4種類の新型観測システムが搭載され、「すざく」に比べて10倍から100倍も暗い天体の分光観測が可能になった。

新型観測システムとは、数々の革新的な技術に支えられた2つの望遠鏡と4つの検出器を用いたもので、X線からガンマ線におよぶ非常に広い波長域において、かつてないほどの高い感度での観測を行う。

例えば、軟X線分光検出器には、50mKという極低温で動作する素子を使い、X線光子のエネルギーを熱に変えることで従来の10倍以上の精度でその値を測定する。また、硬X線望遠鏡は焦点面におかれた硬X線撮像検出器と組み合わせることで、世界で初めて硬X線の集光撮像観測を実現する、という具合だ。これらにより、80億光年先までもの遠方(過去)を、これまでのX線天文衛星をはるかに凌駕する能力での観測が可能になった。

銀河団の中に渦巻く、X線でしか観測できない数千万度の高温ガスの激しい動きの直接測定や、今までは感度が足りなくて観測できなかった生れたての銀河の中心にある巨大ブラックホールなどの観測を行い、宇宙がどのように進化して、今ある宇宙になったのかの謎に迫るのだ。

目標寿命は3年。打ち上げ後は公開天文台として開発チーム以外の広い分野の科学者に門戸を開き、観測提案を受け付ける。

なぜX線で観測するのか

①宇宙の物質の大部分を検知できる

・X線を放射する高温プラズマは、星々により大量に存在し、 宇宙にある「見える物質」の8割を占める。

②エネルギーの集中する場所が分かる

・X線は数百万度~数億度の超高温のプラズマや、高エネルギ ーに加速された粒子から放射される。X線を用いると、超高 温、超重力、高速回転、激しい衝突、爆発、強磁場、核反応 など宇宙でエネルギーが集中する場所を選択的に検知できる

③高い透過力が利用できる

・例えばレントゲン写真のように、X線は高い透過力を持つた め、X線を発する天体が分子雲など濃い物質に覆われていて も、それらを透過して飛来することができる

④元素組成が測定できる

・例えば、ローソクの炎に少量の食塩を入れると黄色の光が強 くなる。元素に固有な波長の光が強く放射される現象(炎色 反応)で、同様の現象がX線でも起き、元素ごとに決まった 波長のX線が放射されるため、その強度を測定することで、 天体における各種元素の存在量を知ることができる

(JAXA資料から)